所谓香之十德,指的是“感格鬼神、清净心身、能除污秽、能觉睡眠、静中成友、尘里偷闲、多而不厌、寡而为足、久藏不朽、常用无碍”。

其中,最后一句,“常用无碍”有香学研究者认为应该是“常用无障”。

《香之十德》是宋代文学大家黄庭坚对香品内在特质的高度概括,对后世香文化研究影响深远。

所谓香之十德,指的是“感格鬼神、清净心身、能除污秽、能觉睡眠、静中成友、尘里偷闲、多而不厌、寡而为足、久藏不朽、常用无碍”。

其中,最后一句,“常用无碍”有香学研究者认为应该是“常用无障”。

作为一名香学爱好者和研究者,我们首先要参透【香之十德】,而参透【香之十德】的前提是我们必须站在黄庭坚的文化立场和修养境界上去把握,免得简单而通俗地理解其含义,比如“障”和“碍”字虽有相通之意,但也有不同含义的地方。

黄庭坚

黄庭坚(1045.8.9-1105.5.24),字鲁直,号山谷道人,晚号涪翁,洪州分宁(今江西修水县)人,北宋著名文学家、书法家,为盛极一时的江西诗派开山之祖,与杜甫、陈师道和陈与义素有“一祖三宗”(黄庭坚为其中一宗)之称。与张耒、晁补之、秦观都游学于苏轼门下,合称为“苏门四学士”。生前与苏轼齐名,世称“苏黄”。著有《山谷词》,书法亦独树一格,为“宋四家”之一。

不仅如此,黄庭坚还是一位香学大师,其所概括的《香之十德》,对后世香文化研究影响深远。

这篇关于香十德的释义,是香界流传的众多释义中,我觉得最贴切古人思想,最具有文化价值的,当然,最终在每个人自己学习和实践之后,有了独立认识和见解,才是真正的完美释义。

感格鬼神

香为“聚天地纯阳之气而生者”,所以以纯阳之性,上而感于天,下而感于地,故有“感格鬼神”之功。香通三界,能感应来自天地之精气。

感:感应。格:至,来,感通。鬼神:神灵、精气,古代指天地间一种精气的聚散变化。

“天神曰神,人神曰鬼。又云圣人之精气谓之神,贤人之精气谓之鬼。”总之,是指天地间聚散的精气。因为香是聚天地纯阳之气而生的物质,它纯善、纯美,自然与天地间聚散的纯善、纯美的精气(能量)感应道交,因此人们应该明白,当人的心具备纯善纯美的属性时,自然也会与天地间纯善之精气感应道交,这也叫感召。就和林则徐的“存心不善,风水无益”同理,“心存不善,好香无益”。

清净心身

香为聚天地纯阳之气而生者,自然具有清净心身之功效。清净,是清洁纯净的意思。也可指使人心境洁净,不受外扰。

佛教则赋予清净更深一层的涵义,即远离恶行与烦恼。离恶行的过失,断烦恼的垢染,叫做清净,这是障尽解脱的离垢清净。相由心生,境随心转,这里的境是指心以外的物质环境,包括自己的身。所以,纯善的心是决定一切的。

能除污秽

祛除肮脏的、不洁净的东西,祛除污秽,通经开窍,使邪气不侵,达到保健养生的效果。但如果存心不善,身心沾满污垢,恐怕香能除秽的作用便微乎其微。

能觉睡眠

觉,醒也,能让睡眠到睡醒。导致睡眠不好的原因众多,但从根本上讲,多数是因为一天的劳作,使正阳元气耗损过多,阴阳不能平衡所致。夜间自然界阴气旺盛,与人体内阴气所感,乘虚而入,所以导致神不能安,睡眠质量差。若有一炉好香,阳气充盈,既可扶正祛邪,又能培补元阳之气,则睡眠何以不安?

静中成友

香又是怡神安性之物,香溢炉暖,袅袅五彩之烟,既能愉悦心境,又如良友相伴。但一个心存不善、烦恼障重的人,心是无法清净的,也就很难体会到在宁静中与香为友的境界。

尘里偷闲

在忙碌的世俗中抽出时间,让身心得到一种安宁。

多而不厌

拥有很多也不生厌,也能满足。但得量力而行,知足为乐。但也不为其而生贪,不能一味地求其多而不知足。

寡而为足

拥有很少也可满足,知足者常乐。贪,五毒之首,是一种烦恼障,不以此而生烦恼。“贪、嗔、痴、慢、疑”叫做“五毒心”,也是地狱五条根。

久藏不朽

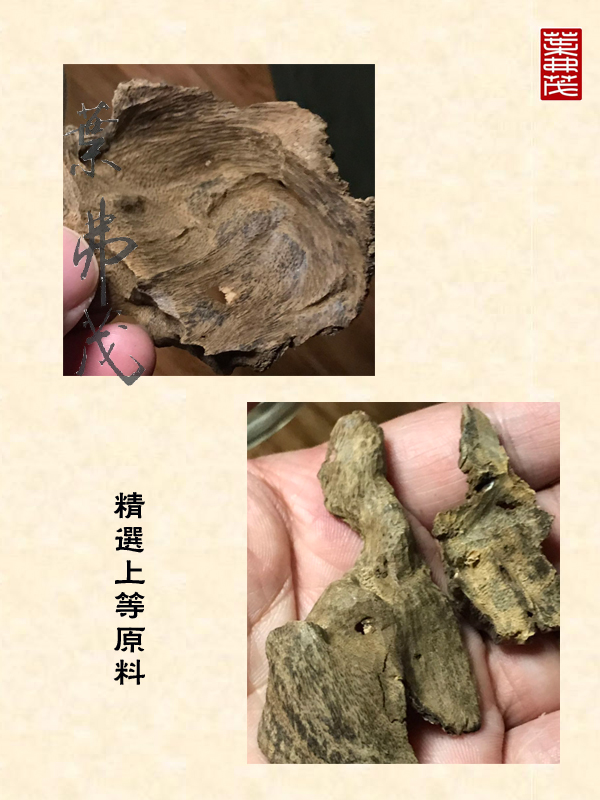

长时间地收存也不会腐烂。

常用无障

因为烦恼能碍圣道,说以为障(障,即烦恼)。所以,几千年来,好的香品都被视为生活中的妙物,四时常用,家居常备。明代周嘉胄曾有云:霜里佩黄金者,不贵于枕上黑甜;马首拥红尘者,不乐于炉中碧篆。这是从另一个角度对香的评价吧。

香文化学习交流请加王老师微信(备注:香道课)